茨城県つくば市立桜南小学校

取材

子供の自主性と夢中になれる気持ちを大切に

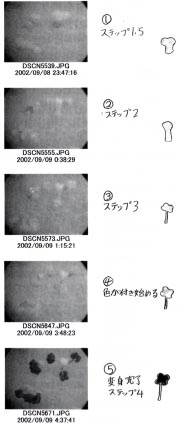

入選作品ガイド集に参加した足跡

「このコンクールのことを知ったのは、実はいまの学校に来てからです。もっと早く知っていれば良かったな、と。応募した子供全員の名前が入選作品ガイド集に載るのはうれしいですね。参加した足跡が冊子に残ります。これはインターネットにはない重みがあると思います」

山田祐一先生が茨城県つくば市立桜南小へ赴任したのは3年前のこと。同校は自然科学観察コンクールへの応募歴が長く、特にこの10年間は文部科学大臣奨励賞を3回、指導奨励賞を5回も受賞している。

「モデルケースが残っているので、それを参考にできるのはありがたいことかもしれません」

昨年度の第46回自然科学観察コンクールに山田先生は11作品を応募、その中で『めざせ、最強の空気砲! パート・ 筒の形とドーナツの関係』が最終選考まで残った。

全員ではなく、やりたい子供だけ

もともと茨城県は理科教育が盛んなエリア。県レベルのコンクールもある。

「どのコンクールに応募するかは、子供自身の希望で決めています。どちらかというと県の作品展に出したいという子が多いかもしれません」

コンクールへの意識づけは6月からスタート。朝の会や帰りの会などに、担任からコンクールの説明をしてもらい、参加の希望を聞いておく。7月には「自由研究のまとめ方」のプリントを配付。夏休みから9月中旬までに各自で完成させるというスケジュールだ。

理科の自由研究は、夏休みの宿題ではない。つまり、全員ではなく、やりたい子供だけが取り組む方法をとっている。意欲的な子供は、夏休みが始まる前から実験や観察をスタートさせることもあるという。

質問しながらテーマを探る

「やってみたいけど、テーマはどうしよう」。そんな子供には、一問一答式で興味のあることを探っていくことが多い。「研究所や研究機関のイベントで面白かったものは何?」「最近、不思議だなぁと思ったことはある?」などの質問を投げかける。

「気になるテーマ、好きなテーマを選ぶことがいちばん大事です。そうしないと、後が続きません。ご家庭の協力がないと難しいテーマの場合は、『おうちの人と相談してごらん』とも言いますね」

カイコの観察を希望する子供に「餌やりは大丈夫?」と確認したり、「ボールの飛ばし方を研究したい」という子供と一緒に研究方法を考えたりもする。

「放物線のことはまだ習わないですからね。この時は、カメラでボールの飛んでいる様子を撮影してみては、とアドバイスしました」

これまでに取り上げたテーマがさらに深まるよう、継続研究をすすめることもある。最終選考に残った作品は、3年間かけて「空気砲」というひとつのテーマを追究した労作だ。

迷った時は目的とのずれをチェック

夏休み中は理科室の開放日を設定しているが、基本的には自分がいる日ならいつでもOK。研究途中で迷ったり、悩んだりしていたら、最初の目的にあっているかを一緒に考える。

「基本に戻り、初めの段階にたちかえって、目的がずれていないかチェックします。実際には熱心に質問に来る子供は各学年に1~2人です。なるべく敷居を低くして気軽に来てもらいたいのですが」

なかには予想以上に仕上げてくるケースもある。

「子供が興味を持ったことを少しでもかなえてあげたい、応援したいという気持ちの親ごさんが多いと感じています」

「目の前にあるものをよく見なさい」

|

科学クラブは実験を楽しく

クラブ活動の時間は月に1~2回。山田先生が担当する科学クラブには約30人が参加している。

「実験が好きな子供が集まっています。べっこう飴作り、アイスキャンデー作り、巨大しゃぼん玉、不沈子(ふちんし)作り…。即日完成するもの、しかも45分で完結できる実験は限られるのですが、できるだけ身近な素材を使って観察・実験を楽しめるように工夫しています」

不沈子作りは東京・科学技術館で開催された「青少年のための科学の祭典」で紹介されていた方法をヒントにしたもの。科学雑誌やインターネットをチェックすることもある。

「巨大しゃぼん玉やスライムの材料や分量がサイトによって少しずつ違うので参考にしています。あと、小学生の頃に読んでいた科学の実験の本をもう一度、ひっくり返してみると意外なヒントが見つかることもありますね」

自由研究は皆の目に触れるように

| 「自然科学観察コンクールは、応募者全員に記念品がいただけるので励みになります」と山田先生。 「それを見て、『よし、来年は自分も』と決意する子も多いけれど、実際はなかなか。宿題ではないので、相当、集中力と意欲がないと夏休み中に完成させるのは難しいです」 だからこそ、「先生、できたよ」と持ってくる作品は積極的に応募させてあげたい、という。 「当たり前のことですが、ちょっとしたことでも、良かったことはほめるようにしています。また、作品の完成度にかかわらず、自由研究は皆の目に触れるようにしています。友達同士でもお互いに刺激になるようです」 ご自身が小学生だった頃、塩の濃度を変えていってマイナス何度で凍るかという実験をした思い出があるという山田先生。 「マイナス13度まで下がったのをよく覚えています。だから、子供たちが夢中になって取り組む気持ちはよくわかります。私がやっているのは、そのささやかなお手伝いです」 |

理科室前に作品例のパネルを掲示。 |

電話 029-851-2130

山田祐一先生(42歳)

理科主任

4年1組担任

茨城県牛久市牛久小学校

取材

夢中になる友達の姿が自由研究の刺激に ?理科の面白さを学校全体に広げたい?

『アポロ13』と理科を勉強する意味

|

雑木林と牛久沼とビオトープ

| 牛久小学校の周辺には豊かな緑が残っている。学校の隣はクヌギやシラカシなどの雑木林「南裏市民の森」(通称・ヘビ山)、1.5kmほど南には牛久沼が広がっている。校庭にはビオトープもある。第45回自然科学観察コンクールで文部科学大臣奨励賞(小学校の部)を受賞した『絶滅の危機! ジュンサイの謎を探る!!』は、このビオトープのジュンサイが研究のきっかけだった。校舎裏ではシイタケを栽培、3階の校舎の窓までヘチマのネットを張っての壁面緑化、学校農園で学年ごとに好きな作物を作るなどユニークな試みも行っている。 ヘビ山、牛久沼、ビオトープは、総合学習の格好の素材だ。昨年度、4年生は「大好きヘビ山! カブトムシの棲む森にしよう!」をテーマに枯れ葉で堆肥を作ってカブトムシの幼虫を育てた。5年生の課題は「牛久沼の生きもののかかわりあいを考えよう!」。牛久沼の湖岸での生物採集、岸辺での野鳥や昆虫の観察、水質調査などを通じて、生きもののかかわりあいを学び、6年生はビオトープの改造に取り組んだ。 |

ビオトープではジュンサイや |

日常の中で疑問を発見するために

|

活気あふれる夏休みの理科室開放日

理科の自由研究は、夏休みの宿題の選択肢のひとつ。牛久小学校では理科の自由研究を選んだ子供たちのために「夏休み理科室開放日」「夏休み理科相談日」を開設、昨年は20日ほどをこれにあてた。理科室の器具を自由に使って実験したり、先生に相談したり。クラブ活動のバスケットの練習を終えて駆け付ける子供もいた。身近な友達が夢中になって研究している姿に刺激を受けて、やる気を出すケースも多かったという。

「子供たちも私ものめりこむので時間が足りない(笑)。夏休みがもっと長ければいいのに」

コンクールへの参加は子供の希望で

夏休み前には自然科学観察コンクールの説明を行い、「参加したい人は先生に声をかけてね」と伝えている。

子供自身が「コンクールに出したい」と希望すれば、作品のレベルを問わずに応募するのが佐藤先生の方針。「参加者全員に表彰状と記念品をいただけるのは、子供たちにとって励みになります。いろいろな能力の子供がその子なりに、じっくり追求する姿勢を大事にしたいので、ひとりひとりを認めてもらえる今のスタイルはありがたいです」

前回も30人以上の作品を応募。表彰状には筆でひとりひとりの名前を記入し、記念品とともにクラス担任から渡した。全校集会でも参加者全員の名前を読み上げ、次への意欲づけになるようにした。

佐藤先生が初めてこのコンクールに応募したのは16~17年前のこと。当時、勤務していた牛久市立岡田小学校で、『ダンゴムシ 水分探知機とコミュニケーションのひみつをさぐる!』が第30回(1989年度)の文部大臣奨励賞を受賞している。

夢中になれるテーマが何より大切

|

さらに工夫できるようなヒントを

実験の進め方については、回数を重ねてデータをとるように指導する。「こんな方法もあるよ」「こんなことをした人もいるよ」と助け船を出したり、専門家を紹介することもある。「煙がどう薄くなっていくかを実験したい」というグループに「水質検査の時に使ったあの器具は使えないかなぁ」とヒントを出したところ、自分たちで工夫を重ねていった。要所要所でアドバイスしつつ、子供たちが“謎解き”と“試行錯誤”の面白さを味わえるように見守っていく。

論文の構成の組み立て方は全員に教え、きちんと数値を入れることの大切さを強調する。「文章は簡潔に。基本は数字。小説ではないから“重い”“軽い”ではなく、全部数字に置き換えないと誰もが理解できないよ」。ひとつの実験には課題があり、方法・予想・結果・考察があり、さらには考察から次の課題が生まれる。その繰り返しだということを、ふだんの理科の授業でも毎回、根気よく説明している。

理科の楽しさをほかの先生たちにも

| 昨年度は理科専科として、理科の授業(3年~6年)と自由研究の指導を一手に行っていたが、今年度は教務主任という立場になり、“先生を育てる”ことにも意識を向けるようになった。自由研究の指導や実験の方法なども、それぞれの先生と連携して、個性を生かした授業ができるようにサポートするつもりだ。「学ぶことは楽しむこと。理科好きの先生を増やして、理科を学ぶ面白さを学校全体に広げていきたいですね」 自然科学観察コンクールの入選作品ガイド集には、全応募作品のタイトルと氏名が掲載される。子供にとって一生の思い出になるはず、と佐藤先生は言う。自由研究で感じた“わくわくする気持ち”“科学する心”を忘れず、大人になった時に次の世代へ引き継いでほしい。そんな日が訪れるのを楽しみに待っている。 |

校舎の周りは緑でいっぱい |

電話029-872-0004

佐藤祐子先生 教務主任

(昨年度は3年~6年の理科専任)

-

北海道(1)

-

秋田県(2)

-

福島県(1)

-

茨城県(2)

-

群馬県(2)

-

埼玉県(1)

-

千葉県(2)

-

東京都(6)

-

富山県(1)

-

長野県(1)

-

岐阜県(1)

-

愛知県(1)

-

京都府(2)

-

福岡県(1)

-

鹿児島県(1)

理科室前の「ふしぎはっけん・宝箱」

理科室前の「ふしぎはっけん・宝箱」