小学校の部

-

これが本物スライムの正体だ! パート3

モジホコリの変身を見た!茨城県つくば市立桜南小学校4年鈴木 直歩さん

-

探検!ダンゴムシの世界(2年次)

-歩き方のひみつをさぐる-茨城県石岡市立南小学校4年冨田 隆義さん

-

おたまじゃくしのひみつをしらべたよ静岡県富士市立富士南小学校1年杉山 萌さん

-

「逃げ水」のなぞを追う-2002年捕獲編-福島県喜多方市立喜多方第二小学校6年下間隆史さん

-

すずしいところはネコにきこう Part 3

「気持ちのいい所」兵庫県神戸市立桜が丘小学校 6年嶌田 茜さん

-

虫採り名人の植物PART1、PART2千葉県流山市長崎小学校6年丸井 都希さん

-

ナナフシの足ってふしぎだな島根県江津市立江津東小学校4年寺前拓人さん

-

「すま寺公園の蝉のぬけ穴調べ」・「3匹の蝉の幼虫うか調べ」・「すま寺公園の蝉の鳴き声のひみつ」兵庫県神戸市立北須磨小学校3年南條孝仁さん

-

植物が地球を救う沖縄県那覇市立上間小学校5年塚本真衣さん

-

コップの水はマジックミラー!茨城県つくば市立並木小学校3年岡村裕樹さん

-

タガメの観察と研究栃木県石橋町立石橋小学校4年小池優歩さん

文部科学大臣奨励賞

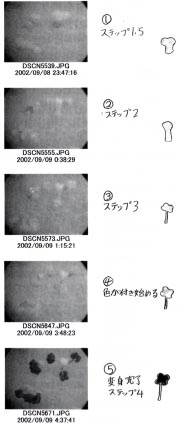

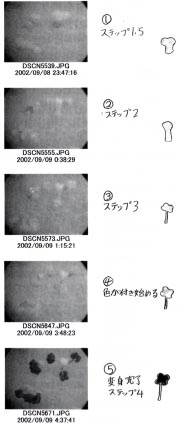

これが本物スライムの正体だ! パート3

モジホコリの変身を見た!

モジホコリの変身を見た!

茨城県つくば市立桜南小学校4年

鈴木 直歩さん

1等賞

探検!ダンゴムシの世界(2年次)

-歩き方のひみつをさぐる-

-歩き方のひみつをさぐる-

茨城県石岡市立南小学校4年

冨田 隆義さん

2等賞

おたまじゃくしのひみつをしらべたよ

静岡県富士市立富士南小学校1年

杉山 萌さん

3等賞

「逃げ水」のなぞを追う-2002年捕獲編-

福島県喜多方市立喜多方第二小学校6年

下間隆史さん

秋山仁特別賞

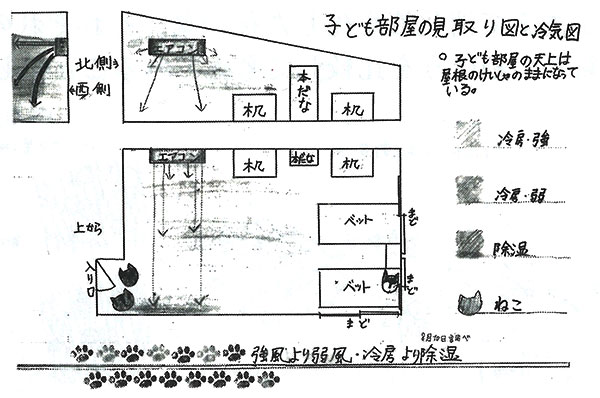

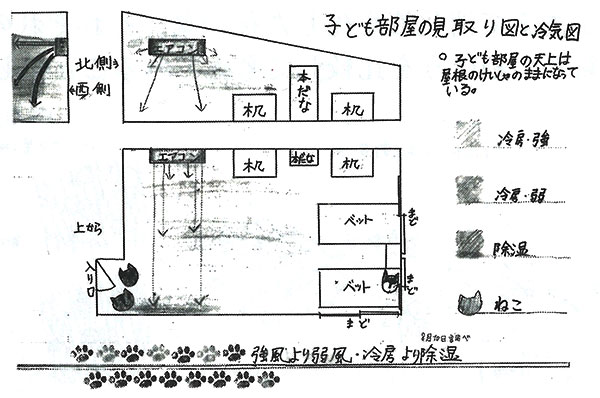

すずしいところはネコにきこう Part 3

「気持ちのいい所」

「気持ちのいい所」

兵庫県神戸市立桜が丘小学校 6年

嶌田 茜さん

オリンパスMIC-D賞

虫採り名人の植物PART1、PART2

千葉県流山市長崎小学校6年

丸井 都希さん

佳作

ナナフシの足ってふしぎだな

島根県江津市立江津東小学校4年

寺前拓人さん

佳作

「すま寺公園の蝉のぬけ穴調べ」・「3匹の蝉の幼虫うか調べ」・「すま寺公園の蝉の鳴き声のひみつ」

兵庫県神戸市立北須磨小学校3年

南條孝仁さん

佳作

植物が地球を救う

沖縄県那覇市立上間小学校5年

塚本真衣さん

佳作

コップの水はマジックミラー!

茨城県つくば市立並木小学校3年

岡村裕樹さん

佳作

タガメの観察と研究

栃木県石橋町立石橋小学校4年

小池優歩さん

中学校の部

-

38℃の日は暑いのに38℃の風呂に入ると熱くないのはなぜか愛知県刈谷市立刈谷南中学校2年/3年原田 丈史 他5名さん

-

もしどんどん川が汚れていったら沖縄県国立琉球大学教育学部付属中学校2年幸喜 未那子さん

-

ヒイラギにできる小さな穴の不思議 -燃やすと弾ける葉の裏側の世界-愛知県刈谷市立富士松中学校科学部3年/2年/1年市川彰信 他13名さん

-

蟻の作る不思議な砂山愛知県刈谷市立雁が音中学校 科学部蟻班3年鈴木敬浩 他2名さん

-

骨せんべいを二度揚げする秘密愛知県刈谷市立朝日中学校科学部1年班梅木翔太 他2名 さん

-

天然記念物オオヒシクイの生態を探るPART2茨城県江戸崎町立江戸崎中学校理科研究生オオヒシクイ班3年/2年根本望美 他8名さん

-

みかん・炭・石けんのコラボレーション東京都港区立青山中学校3年田村久美子さん

-

ダイコンでタコがやわらかくなる?愛知県刈谷市立刈谷東中学校3年/2年/1年大饗章博 他3名さん

-

校区内の水辺環境の調査と研究 -校区内を流れる石井川の季節変化とプールに訪れる生物についての研究-兵庫県神戸市立湊中学校理科部3年/2年/1年植田晋輔 他10名さん

-

水滴が作る波紋の研究愛知県刈谷市立雁が音中学校科学部波紋班1年/3年神取由典 他3名さん

-

福島地区の巣穴形成型アリジゴクに関する研究福島県国立福島大学教育学部附属中学校3年大瀧 敦子さん

文部科学大臣奨励賞

38℃の日は暑いのに38℃の風呂に入ると熱くないのはなぜか

愛知県刈谷市立刈谷南中学校2年/3年

原田 丈史 他5名さん

1等賞

もしどんどん川が汚れていったら

沖縄県国立琉球大学教育学部付属中学校2年

幸喜 未那子さん

2等賞

ヒイラギにできる小さな穴の不思議 -燃やすと弾ける葉の裏側の世界-

愛知県刈谷市立富士松中学校科学部3年/2年/1年

市川彰信 他13名さん

3等賞

蟻の作る不思議な砂山

愛知県刈谷市立雁が音中学校 科学部蟻班3年

鈴木敬浩 他2名さん

秋山仁特別賞

骨せんべいを二度揚げする秘密

愛知県刈谷市立朝日中学校科学部1年班

梅木翔太 他2名

さん

オリンパスMIC-D賞

天然記念物オオヒシクイの生態を探るPART2

茨城県江戸崎町立江戸崎中学校理科研究生オオヒシクイ班3年/2年

根本望美 他8名さん

佳作

みかん・炭・石けんのコラボレーション

東京都港区立青山中学校3年

田村久美子さん

佳作

ダイコンでタコがやわらかくなる?

愛知県刈谷市立刈谷東中学校3年/2年/1年

大饗章博 他3名さん

佳作

校区内の水辺環境の調査と研究 -校区内を流れる石井川の季節変化とプールに訪れる生物についての研究-

兵庫県神戸市立湊中学校理科部3年/2年/1年

植田晋輔 他10名さん

佳作

水滴が作る波紋の研究

愛知県刈谷市立雁が音中学校科学部波紋班1年/3年

神取由典 他3名さん

佳作

福島地区の巣穴形成型アリジゴクに関する研究

福島県国立福島大学教育学部附属中学校3年

大瀧 敦子さん

各年度のコンクールまとめや入賞作品

これまで入賞した作品を検索できます