草木の緑のあるところでは、春から秋にかけていろいろなイモムシやケムシが見られます。いやがらずに、じっくりと観察してみませんか。ただ、ケムシのなかにはドクガのようにふれるとかゆくなるものがありますので、注意しましょう。ひふがツルツルのイモムシなら、まずだいじょうぶです。 この章では、クチナシにつくオオスカシバの幼虫について調べてみました。

クチナシの木の下に黒い糞(ふん)が見つかったら必ずいますから、よく探してみてください。

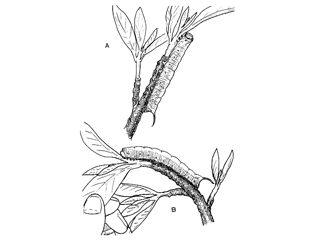

オオスカシバはスズメガのなかまで昼間飛ぶ、羽の透明な体が緑色の美しいガです。ときどき花にやってきて、長い口ふんをのばし、蜜を吸っていきます。メスはクチナシのやわらかい新芽に卵を1個づつ産んでいきます。これを知らずにいると、いつのまにか大きくなり、クチナシの葉を丸坊主にしてしまいます。幼虫はまわりの緑の葉によく似ていて、とても姿を見つけにくいのです。

観察と実験

その1

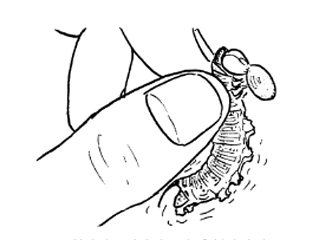

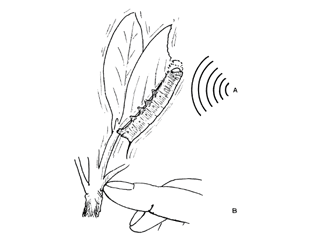

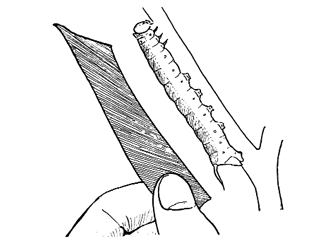

クチナシの木の葉の影をよく調べてみましょう。昼間は背を下にして枝にじっと止まっています。もし見つけたら、そっと枝を曲げて、幼虫の背を上にしてみましょう。そーら、まるまるとふとった幼虫の姿が浮かびあがってきたでしょう。体は緑色で、胸は腹の足のあたりはでこぼこしていて、木の枝そっくりで、茶色です。背はピカピカで鏡のようですね。もとの姿勢にもどすと、鏡のような背にまわりの色が映し出されて、姿がよくわからなくなります。

クチナシの木の葉の影をよく調べてみましょう。昼間は背を下にして枝にじっと止まっています。もし見つけたら、そっと枝を曲げて、幼虫の背を上にしてみましょう。そーら、まるまるとふとった幼虫の姿が浮かびあがってきたでしょう。体は緑色で、胸は腹の足のあたりはでこぼこしていて、木の枝そっくりで、茶色です。背はピカピカで鏡のようですね。もとの姿勢にもどすと、鏡のような背にまわりの色が映し出されて、姿がよくわからなくなります。

その背のあたりに赤い色紙でも映してみてください。背が赤く見えるでしょう。幼虫はすばらしい保護色をしていて、とても見つけにくいことがわかったでしょう。

その背のあたりに赤い色紙でも映してみてください。背が赤く見えるでしょう。幼虫はすばらしい保護色をしていて、とても見つけにくいことがわかったでしょう。

その2

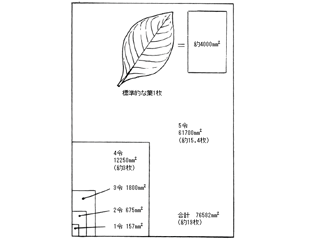

飼育箱で飼育していると、幼虫の食欲はとても旺盛(おうせい)です。いったい、どのくらい食べるのでしょう。

飼育箱で飼育していると、幼虫の食欲はとても旺盛(おうせい)です。いったい、どのくらい食べるのでしょう。

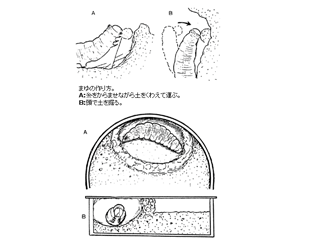

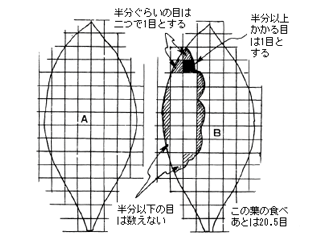

葉を食べた後、食べ残した葉を前に描いた葉の輪郭の上にあてて、すべての葉の食べ跡を描きます。そして、食べた跡の方眼紙のます目の数を数えて足し、食べた量とします。ます目の途中にかかっている場合は、どのように数えるかは、あらかじめ決めておきましょう。方眼の大きさはあまり細かいと数えにくいので、5mm方眼ぐらいが、調べやすいでしょう。。

葉を食べた後、食べ残した葉を前に描いた葉の輪郭の上にあてて、すべての葉の食べ跡を描きます。そして、食べた跡の方眼紙のます目の数を数えて足し、食べた量とします。ます目の途中にかかっている場合は、どのように数えるかは、あらかじめ決めておきましょう。方眼の大きさはあまり細かいと数えにくいので、5mm方眼ぐらいが、調べやすいでしょう。。

成虫がクチナシの葉に卵を産んでいたのを見つけたので、幼虫の始めから調べることができました。

成虫がクチナシの葉に卵を産んでいたのを見つけたので、幼虫の始めから調べることができました。

その3